华融资产

华融资产

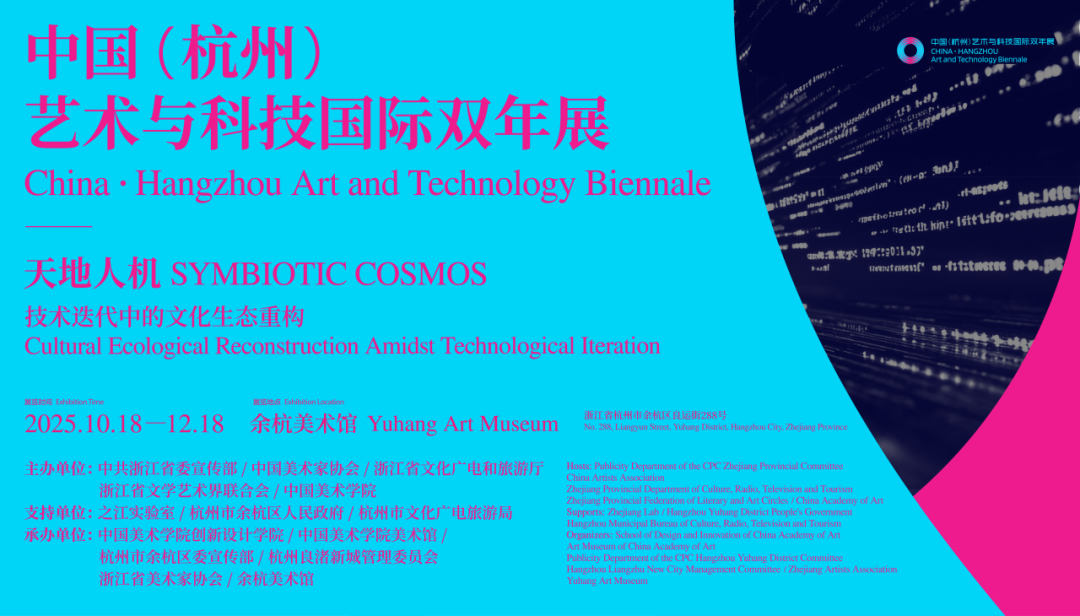

10月19日,“中国·杭州艺术与科技国际研讨会”在中国美术学院良渚校区举行。本次研讨会由中国美术学院主办,中国美术学院创新设计学院、中国美术学院美术馆、杭州市余杭区委宣传部、杭州良渚新城管理委员会、浙江省高质量哲学社会科学重点研究基地-中国美术学院艺术哲学与文化创新研究院承办。

本届研讨会以“技术迭代中的文化生态重构”为核心议题,旨在构建跨学科的前沿对话,探索人文精神的全新坐标,呈现多元共生的未来图景。作为“中国(杭州)艺术与科技国际双年展”的学术单元,国际研讨会从跨文化、跨领域、跨学科的视角出发,汇聚全球学术智慧,邀请国内外高校及社会各界之艺术家、科学家、设计研究者、教育实践者、商业领导者等,共飨学术成果,分享创新经验,发起未来倡议。

China · Hangzhou International Symposium on Art and Technology was held at the Liangzhu Campus of China Academy of Art on Sunday, October 19, 2025. This seminar is hosted by the China Academy of Art and organized by the School of Design and Innovation of China Academy of Art, the Art Museum of China Academy of Art, the Publicity Department of the CPC Hangzhou Yuhang District Committee of Hangzhou, the Hangzhou Liangzhu New City Management Committee, and the Zhejiang High-Quality Philosophy and Social Sciences Key Research Base—Institute of Art Philosophy and Cultural Innovation at the China Academy of Art.

This symposium takes “Art and Technology: Reconstruction of Cultural Ecology in Technological Iteration” as its core topic, aiming to establish an interdisciplinary cutting-edge dialogue, explore new coordinates of humanistic spirit, and present a future picture of diverse symbiosis. As an academic unit of the “China (Hangzhou) International Biennale of Art and Technology”, the conference will approach the event from a cross-cultural, cross-field and cross-disciplinary perspective, gathering global academic wisdom. It will invite artists, scientists, philosophers, design researchers, educational practitioners, business leaders and others from domestic and foreign universities and all walks of life to share academic achievements and innovative experiences. Launch the Future Initiative.

向上滑动浏览

研讨会现场

中国美术学院党委书记金一斌出席开幕式并讲话。中国美术学院教务处处长陈正达,中国美术学院教学督导工作委员会副主任吴小华,芬兰阿尔托大学荣誉教授、艺术设计与建筑学院原院长海伦娜 · 海沃宁,同济大学艺术与传媒学院副院长王建民分别致辞。开幕式由中国美术学院创新设计学院院长段卫斌主持。

中国美术学院党委书记金一斌教授讲话

以融合之道生发科技向善、人类向上的力量

——在艺术与科技国际研讨会“技术迭代中的文化生态重构”上的讲话

金一斌 2025.10.19

各位嘉宾、学者、同仁:

良渚的秋风,裹挟着五千年的文明基因,拂过这片见证人类最早设计哲学的土地。今日,我们齐聚于此,以“技术迭代中的文化生态重构”为题,探讨艺术与科技的共生之道。这一命题,既是文明的叩问,亦是时代的命题。我愿就以下五个方面与各位交流。

一、技术迭代中的文化生态重构,何以成为时代命题?

其一,文明演进的历史逻辑。从良渚玉琮的“天圆地方”到敦煌壁画的数字重生,技术始终是文明演进的“代具”。海德格尔曾言,技术不仅仅是“工具”或“手段”,更是“存在之真理的显现方式”。今天,AI、元宇宙、量子计算等技术,正以“第三持存”的方式重构人类记忆与感知,技术已不仅是工具,更成为文化生态的“新基质”。

其二,技术哲学的当代转向。斯蒂格勒提出“技术构成人类本质”,强调技术并非外在工具,而是人类存在的内在动力。当代技术迭代已超越工具理性,成为文化主体性重构的催化剂。我们需以哲学之思,审视技术如何“既解构又重构”文化生态——如《庄子》所言:“有机械者必有机事,有机事者必有机心。”技术既拓展认知边疆,亦需守护人文根脉。

其三,人类命运共同体的实践路径。良渚论坛上,60国学者共论“文化遗产与多样性”,印证了技术赋能下文明互鉴的新可能。技术迭代中的文化生态重构,本质是构建“算法理性与生命诗性”的平衡,为全球文明对话提供中国方案。

二、艺术与科技国际双年展“天地人机”的三重启示

首届中国(杭州)艺术与科技国际双年展上,各国呈现的作品,不仅是展示技术的奇观,而是以“艺术+科技”之名,重新开启关于生命、伦理、记忆与未来的思考方向。我们深深地感受到,技术作为一种超越任何隔阂的超级影响因素,快速定义着人类艺术的全新内涵,前所未有地重塑着文化生态。双年展以“天地人机”为题,其深意有三:

其一,跨学科的对话场域。艺术与科技的碰撞,非简单叠加,而是如《周易》所言“感而遂通天下之故”,在交互中催生“新物种”。如生物演化与混合现实的交融,既是技术奇观,更是对“造物者”本质的追问。

其二,在地性的文化自觉。良渚的稻作文明、玉器纹样,与AI生成的数字图腾并置,揭示技术赋能下的文化根性再生。正如敦煌“数字藏经洞”以技术延续千年文脉,我们需以本土智慧回应全球技术浪潮。

其三,批判性的伦理思辨。展览中的“猜想·生态重构”板块,以批判性设计叩问技术伦理——当脑机接口模糊人机界限,当算法推荐重塑认知框架,我们如何避免“技术殖民”对人文精神的消解?

三、艺术与科技的高质量发展面临的四重挑战:华融资产

其一,技术伦理的失范风险。AI生成内容泛滥,或致文化原创性消亡;算法偏见可能固化文化认知鸿沟。如《黑神话·悟空》以技术活化传统,但若仅停留于视觉奇观,则难逃“技术炫技”之窠臼。

其二,文化主体性的消解危机。元宇宙中“虚拟偶像”与“NFT艺术”盛行,虽激活文化消费,却可能使传统文化沦为流量工具。需警惕技术资本对文化价值的异化。

其三,教育体系的适应性滞后。复合型人才短缺,传统艺术教育难以回应“艺科融合”需求。如《周礼·考工记》所言:“知者创物,巧者述之”,教育须重塑“技术具身性”与“人文洞察力”的平衡。

其四,全球治理的协同困境。技术标准与文化主权的博弈加剧,如数字版权、数据壁垒等问题,需构建“和而不同”的治理框架。

四、“技术迭代中的文化生态重构”的四维诠释

其一,它意味着技术与文化的深度融合。技术不再仅仅是文化的载体,更是文化创新的驱动力;文化也不再是被动地适应技术的发展,而是主动地引导技术的方向。二者相互渗透、相互影响,共同塑造着新的文化形态。

其二,它涉及到人类认知与感知的重构。随着技术的不断进步,我们对世界的认知方式与感知方式正在发生着深刻的变化。例如,虚拟现实技术让我们能够身临其境地体验不同的场景,人工智能算法改变了我们获取信息与处理信息的方式。这种认知与感知的重构将进一步影响我们的思维模式与价值观念。

其三,它关乎着文化多样性的保护与传承。在技术全球化的背景下,我们必须警惕文化的同质化趋势。文化生态重构应注重保护和传承各民族的优秀文化传统,让不同文化在技术的滋养下绽放出更加绚烂的光彩,实现文化的多元共生。

其四,它引领着未来美学范式的塑造。艺术与科技的融合将催生新的美学观念与审美体验。从算法生成的艺术作品到人机协作的创作模式,都为我们带来了全新的美学感受。我们需要不断探索和总结这些新的美学元素,构建起适应时代发展的新美学范式。

五、国美以“坚守初心”回应时代之问

中国美术学院作为本次双年展主办方之一,肩负重要使命。我们将以“艺术-科技-商业”三位一体的跨学科教育与社会服务体系为依托,致力于让设计在技术变革中保持人文温度,在文化交融中彰显东方智慧,在时代浪潮中奏响美的强音。

我们将坚定不移推进艺术智性与人工智能的协同进化,深化“创新链、产业链、人才链、资金链”的“四链融合”,构建开放协同的创新体系。充分发挥学科与人才优势,加强国内外高校、企业合作,探索艺术与科技融合的新模式、新路径。同时,积极响应国家文化科技融合战略,以良渚文化为依托,挖掘中华文明深厚内涵,将东方智慧与现代科技有机结合,为全球文化科技协同发展贡献中国方案、中国智慧。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”在艺术与科技融合的道路上,我们任重道远。但我们坚信,只要秉持创新、包容、合作的精神,必能在技术迭代的浪潮中,重构更加美好的文化生态未来,为人类文明进步作出更大贡献!

《诗经》云:“周虽旧邦,其命维新。”愿艺术与科技的融合,为人类文明开辟“各美其美,美美与共”的新纪元。

谢谢!

向上滑动浏览

中国美术学院创新设计学院院长段卫斌教授主持开幕式

中国美术学院教务处处长、中国美术学院设计学(登峰)学科建设委员会秘书长陈正达教授致辞

同济大学艺术与传媒学院副院长、教育部高等学校动画、数字媒体专业教学指导委员会委员王建民教授发言

芬兰阿尔托大学荣誉教授、艺术设计与建筑学院原院长、芬兰赫尔辛基艺术设计大学原校长海伦娜·海沃宁教授发言

中国美术学院教学督导工作委员会副主任吴小华教授代表中国美术学院宣读《中国(杭州)艺术与科技国际双年展“杭州宣言”》

开幕式现场图像

(左右滑动浏览)

段卫斌表示,我们齐聚杭州这座兼具文化底蕴与科技合力的城市,共同参加围绕以“天地人机”技术迭代中的文化生态重构为核心议题,旨在构建跨学科的前沿对话,来探索人文精神的全新坐标华融资产,呈现多元共生的未来图景。

陈正达讲到,今日的探讨不仅是关于艺术与科技的跨界思考,更是一场围绕“文明互鉴”展开的学术对话。它意味着文化的交流与传播,强调不同文明在新的技术语境中相互启发、共生共进,既是“良渚与世界”的历史回响,也是“艺术与科技”的时代表达。其在同一文明的脉络中聚拢交合,推动着人类对世界的认知与再造,成为重构想象空间、重建感受力、体悟造化之功的重要路径。

王建民结合自身的研究与教学工作分享了在设计与艺术领域的思考。他认为,昨日会议主题“天地人机”非常契合当前时代背景,回顾交互设计的发展,从早期的直接交互,到人机协作交互,再到当下正在探索的人智交互,这一演进过程反映了设计与艺术在技术驱动下的深刻转变。面对人工智能快速发展的时代,在机器智能不断增强的同时,我们应当保持人类的主体性与人性特征,使人类智慧能够真正引领并赋能机器智能的发展。

海伦娜·海沃宁谈到,本届双年展不仅是艺术展示的平台,更是关于和平与发展的国际实验场。她呼吁艺术家、科学家与哲学家在真诚合作与信任中携手共建未来,将差异视为创造力的源泉,共同在技术革新与人类发展中寻找更清晰的方向,迎接更美好的未来。

艺术与科技《杭州宣言》 全文

China·Hangzhou International Biennale of Art and Technology ‘Hangzhou Declaration’

中国美术学院 倡议

China Academy of Art Initiative

2025年10月19日 October 19, 2025

文化与科技的共生贯穿着人类文明的演进。从“天人合一”的生态智慧到《梦溪笔谈》的系统科学,从《授时历》的跨文明天文学融合到《天工开物》的技术哲学,东方实践与全球知识网络的互动,始终诠释着“和而不同”的文明对话本质。

我们倡议:构建开放的文化科技协作网络,以数字技术激活文明基因,以人工智能拓展表达边界,促进中国实践与全球智慧共振,共同回应“人类世”到“智人世”的科技伦理与人文价值的命题。

让我们以艺术贯通人文、科技两大领域,重新回到艺术最重要的使命:世界的发现和人的发现;以艺术的眼光看待科技,以生命的眼光看待艺术,以自然的眼光去理解人,保持向自然科学、人文科学及跨学科知识开放,从而把握世界的复杂性,并将反思转化为行动。

“The symbiosis of culture and technology has permeated the evolution of human civilization. From the ecological wisdom of “harmony between humanity and nature” to the systematic science in Dream Pool Essays, from the cross-civilizational astronomical integration in the Shoushi Calendar to the technological philosophy in Tiangong Kaiwu, the interaction between Eastern practices and the global knowledge network has consistently embodied the essence of civilizational dialogue: “harmony in diversity.”

We propose: building an open collaborative network for culture and technology, using digital tools to revitalize the genes of civilization and artificial intelligence to expand the boundaries of expression. This will foster resonance between Chinese practices and global wisdom, jointly addressing the ethical and humanistic challenges posed by the transition from the “Anthropocene\" to the \"Intelligencene.”

Let us bridge the humanities and technology through art, returning to its most vital mission: the discovery of the world and the discovery of humanity. View technology through an artistic lens, perceive art through the perspective of life, and understand humanity through the lens of nature. By remaining open to natural sciences, humanities, and interdisciplinary knowledge, we can grasp the complexity of the world and transform reflection into action.”

向上滑动浏览

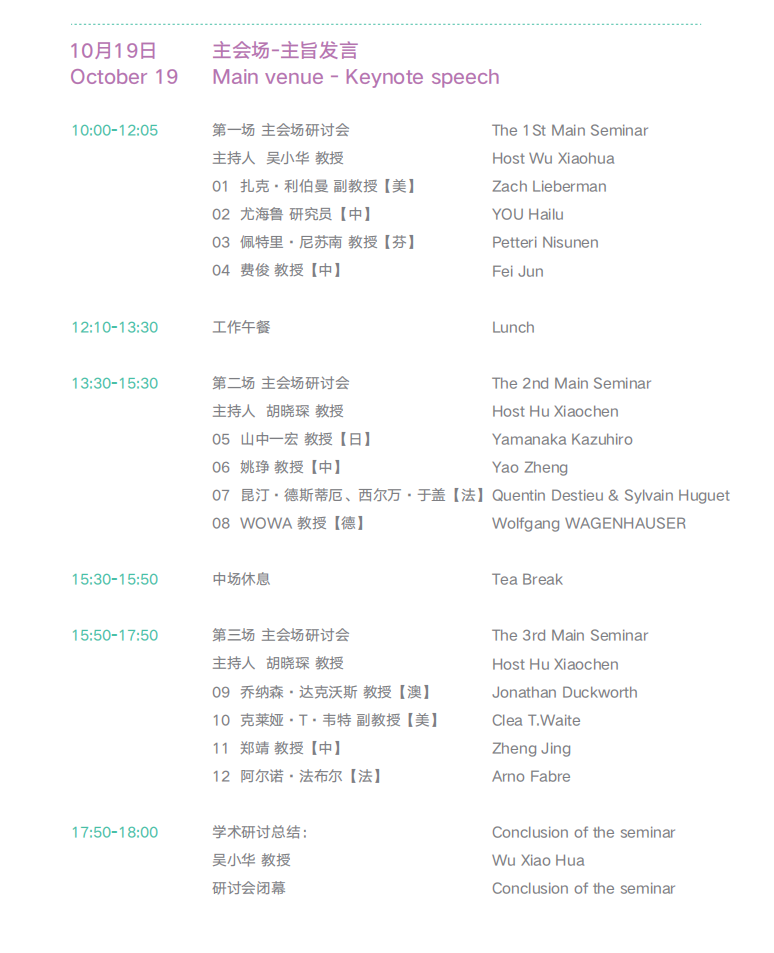

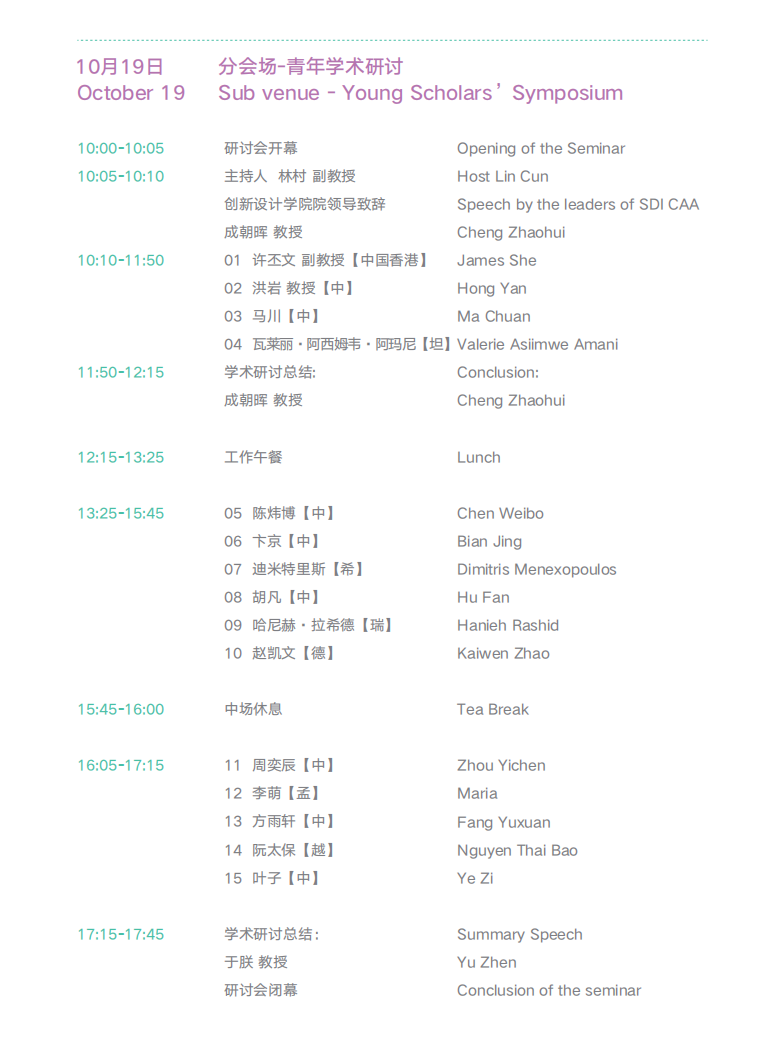

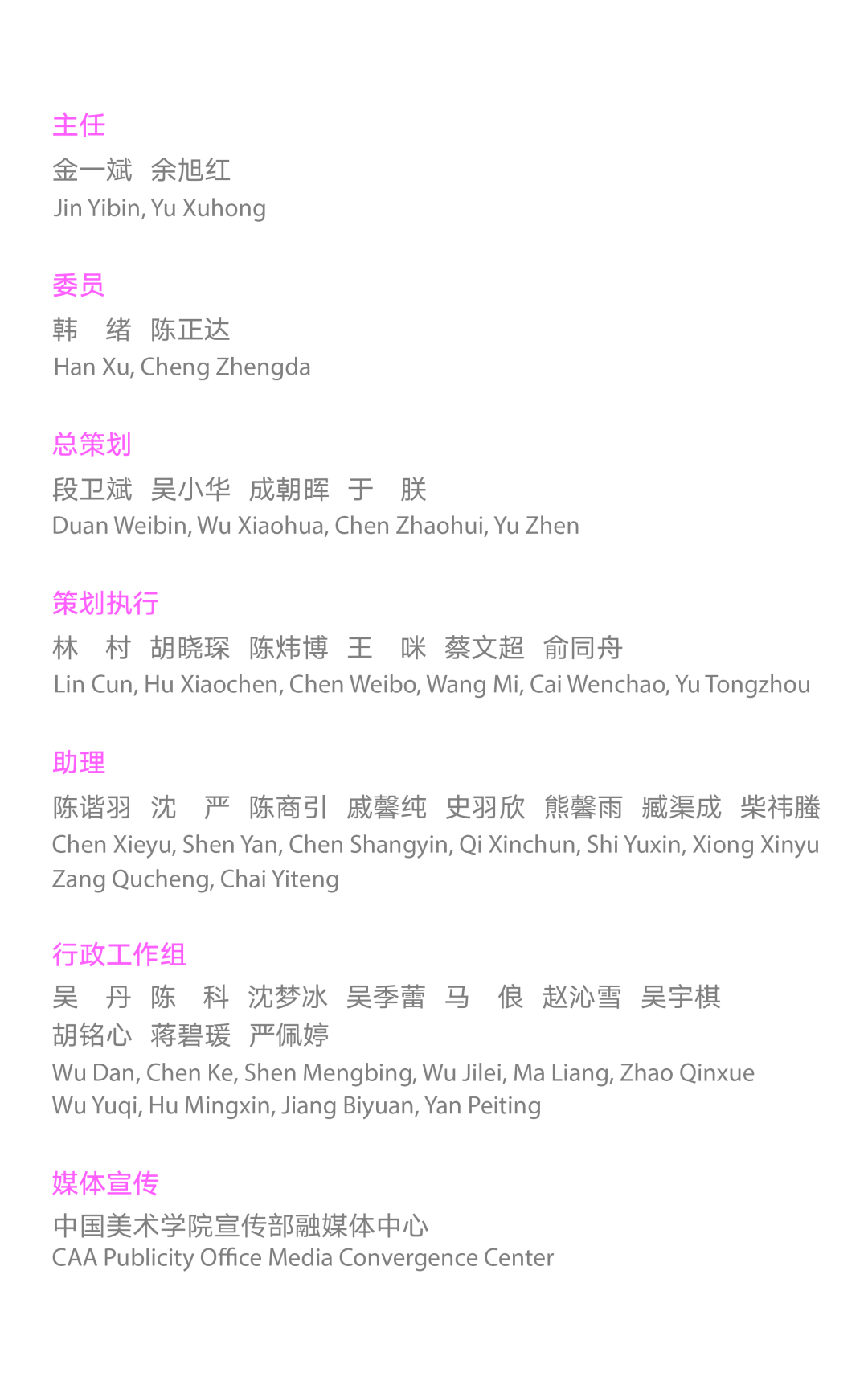

来自中国、法国、日本、澳大利亚、美国、芬兰、坦桑尼亚、埃及、孟加拉国、希腊、德国、瑞士、越南等14个国家及地区的31位代表发言,参与论坛嘉宾60余人。创新设计学院党委书记兼副院长成朝晖、创新设计学院副院长于朕为青年学术研讨会致辞。吴小华、胡晓琛担任主会场学术主持;创新设计学院院长助理林村担任分会场学术主持。创新设计学院师生代表出席会议。

中国美术学院创新设计学院党委书记、副院长成朝晖教授为青年学术研讨致辞

中国美术学院教学督导工作委员会副主任、中国美术学院学术委员会委员吴小华教授主持第一场主旨发言

中国美术学院创新设计学院副院长、AI中心常务副主任于朕教授为青年学术研讨总结

中国美术学院创新设计学院院长助理、艺术与科技系系主任林村副教授主持分会场-青年学术研讨会

中国美术学院创新设计学院计算艺术研究所所长胡晓琛教授主持第二、第三场主旨发言

研讨会现场图像(左右滑动浏览)

成朝晖以《致未来文明的探路者》为题,为2025首届“中国·杭州艺术与科技国际研讨会”青年论坛致辞。她表示今天的青年学术会议,是一个思想的熔炉,一个创意的集市,一个友情的联盟。愿青年学者们以人文新坐标的探路者,在此激烈交锋,点燃彼此创意灵感的火花。

艺术家、研究者、教育者、麻省理工学院媒体实验室(MIT Media Lab)Future Sketches研究小组负责人扎克·利伯曼副教授(Zach Lieberman)发言

博士生导师、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员,美国宾夕法尼亚大学博士尤海鲁发言

芬兰艺术大学美术学院副院长、芬兰代表性当代艺术家组合(Grönlund-Nisunen)成员佩特里·尼苏南教授发言

中央美术学院设计学院艺术与科技方向费俊教授发言

日本武藏野美术大学工艺工业设计学科主任教授山中一宏(Yamanaka Kazuhiro)发言

澳大利亚皇家墨尔本理工大学(RMIT)设计学院、数字设计专业 乔纳森·达克沃思(Jonathan Duckworth)教授发言

跨媒介艺术家、学者、工程师、实验电影创作者、香港科技大学(广州) 克莱娅·T·韦特副教授发言

中国美术学院雕塑与公共艺术学院党委书记、副院长郑靖教授发言

国际代表发言(左右滑动查看)

主会场及青年学术研讨会现场照片

与会嘉宾合影

来 源|创新设计学院

编 辑|陈舒婷

责 编|刘 杨

审 核|徐 元 段卫斌

中国美术学院官方微信号

投稿邮箱:caanews@caa.edu.cn

“国美学术通讯”官方微信号

投稿邮箱:caarmt@caa.edu.cn

出品:

中国美术学院党委宣传部

PUBLICITY OFFICE OF THE CPC CAA COMMITTEE

CAA融媒体中心

CAA MEDIA CONVERGENCE CENTER

鼎合网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。